event_yu

ギャラリー悠開催情報

開催日:2025年11月8日(土)〜11月12日(水)

営業時間:11:00~18:00 ※最終日は16:00まで

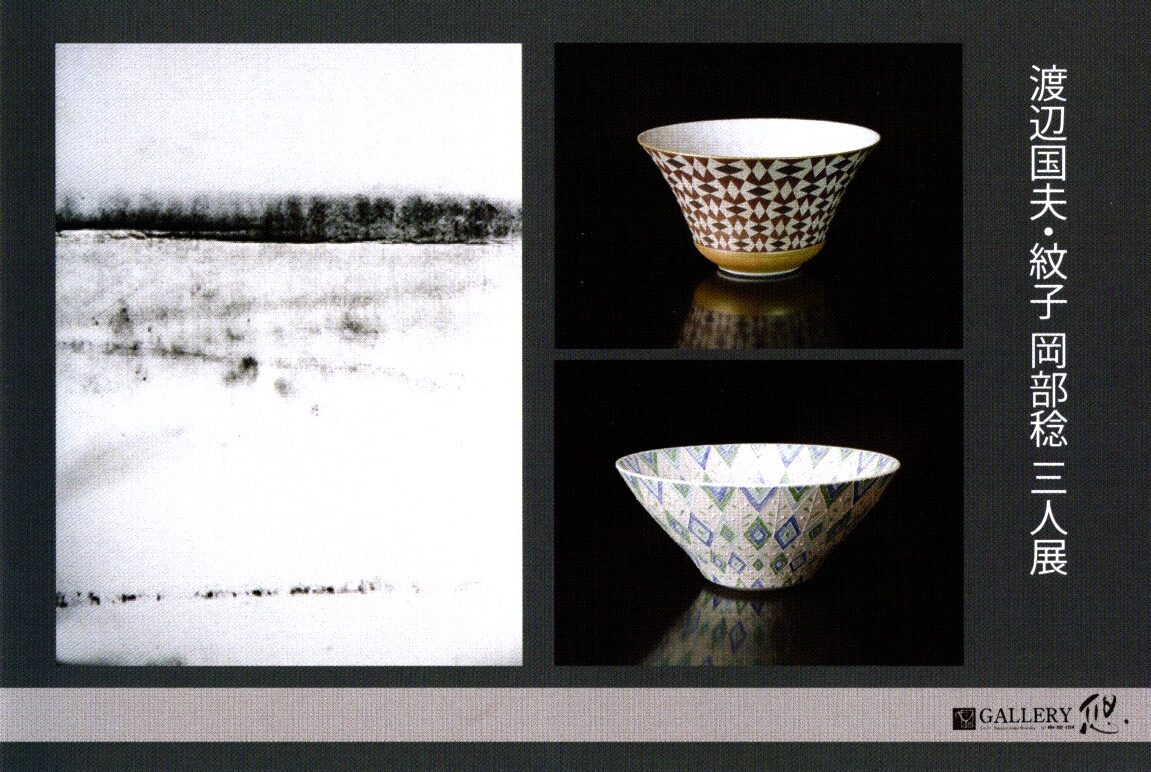

11月は文化薫る作家さんの登場です。渡辺国男さんは東京藝大卒の皆から頼られる独自の世界を確率するアーティスト。

妻の紋子さんは以前娘の結婚式の引き出物に使わせていただきました。ほんわかする感触は受け取られた方を幸せに包んでくれたことでしょう。

初登場の岡部さんは待ちに待ったマルチアーティスト。ご来店をお待ちしています。

作家プロフィール

『渡辺 国夫』 陶歴

1967年 山梨県富士吉田市生まれ

1996年 東京藝術大学大学院美術研究科陶芸専攻修了

2006年 山梨県山中湖村に工房設立

現在 (公社) 日本工芸会正会員 日本陶芸美術協会会員

賞歴

1999年 東海伝統工芸展「奨励賞」(同、2000年中日賞)

2010年 おおたき北海道陶芸展「大賞・北海道知事賞」(同、’09年金賞)

2011年 伝統工芸陶芸部会展「日本工芸会賞」

2012年 茶の湯の現代 -用と形- 「奨励賞」(菊池寛実記念 智美術館)

2016年 テーブルウェアフェスティバル「優良賞」 陶美展「奨励賞」

2023年 萩大賞展Ⅵ「佳作」(同、’16年佳作 ’19年審査員特別賞)

現代茶陶展(土岐市)「TOKI織部奨励賞」 (同、’18 TOKI織部奨励賞)

2024年 第11回陶美展「特別賞 十四代柿右衛門記念賞」受賞

有田国際陶磁展「朝日新聞社賞」受賞

公募展

日本伝統工芸展 東日本伝統工芸展 陶美展(日本陶芸美術協会主催)

萩大賞展 現代茶陶展 菊池ビエンナーレ 東海伝統工芸展

伊丹国際クラフト展 第11回国際陶磁器展美濃(2017) その他入選多数

展覧会等

2007年 「渡辺国夫作品展」瀬戸市美術館 愛知

2010年 「美の予感2010 −現代の器–展」髙島屋(日本橋、大阪、京都、名古屋、新宿)

2011年 「Five by Eight : New Ceramic Art from Japan展」 米国フィラデルフィア

2019年 「色絵磁器 渡辺国夫展」京都髙島屋 (’17)

靖國神社御創立百五十年記念事業「さくら陶板」制作

2020年 第60回東日本伝統工芸展鑑査委員

2022年 「色絵磁器 渡辺国夫展」大阪髙島屋 (’12.’15.’17.’20)

2023年 「渡辺国夫 陶展」うつわ一客(大阪)

2024年 「渡辺国夫展 –積奏彩– イロドリノウツワ」横浜髙島屋(’22)

第64回東日本伝統工芸展鑑査委員

2025年 「渡辺国夫 色絵磁器展 –イロドリ–」 ジェイアール名古屋タカシマヤ(’18’21)

「渡辺国夫 色絵磁器展 –ひかりといろ 紡ぐ世界–」 日本橋髙島屋(’07~‘23)

「渡辺国夫 色絵磁器展」アートスペース泉 福島県いわき市(’12’18’20’23)

「渡辺国夫 色絵磁器展」ギャラリー山咲木 (’17’18’21‘22’23’24)

髙島屋(日本橋・新宿・京都・大阪・名古屋・岐阜・高崎・玉川)、日本橋三越、鳥取栄光舎、

板橋瑞玉ギャラリー、ギャラリー山咲木、ギャラリーおかりや、等で発表

パブリックコレクション

フィラデルフィア美術館 土岐市 九州産業大学 瀬戸信用金庫 大滝工芸館 緑ヶ丘美術館

作品についてひとこと

幾度となく色を積み重ねる事で表現される色絵の世界、新しい色彩や文様を追求しながら、作品に込めた想いやストーリーを紡いでおります。

『渡辺 紋子』 陶歴

1972年 東京都生まれ

1996年 東京藝術大学工芸科陶芸講座卒業

1998年 東京藝術大学大学院美術研究科陶芸専攻修了

現在 山中湖にて作陶 山中湖陶芸倶楽部主宰

展覧会

日本橋髙島屋 ギャラリー暮らしの工芸(2022、2024)

日本橋三越 (杜窯会陶芸展)

ギャラリーおかりや(2023、2024)

京王百貨店(2016~18)、青山 桃林堂(2010~)

神楽坂フラスコギャラリー(2014~)

岡島百貨店(2021)、espace櫻町(甲府2017~)

古春堂画廊(甲府2016~19)

ギャラリー緑陶里(益子2014)

GALLERY悠(静岡2016、2021)

藝大アートプラザ(2019)

作品についてひとこと

磁器土に下絵具・上絵具・イッチンの技法を使い制作しています。

日々の生活が楽しくなるような器づくりを心掛けております。

岡部 稔 Okabe Minoru

1962年 静岡県三島市生まれ 三島市在住

写真家・現代美術家2001年より静岡を中心に東京、神奈川、京都などで毎年個展を重ね36回を数える。時間と環境の作用を受けたモノに意識とレンズを向け、ファウンド・オブジェ的手法で作品を制作。自然と人工のセッションを捉えた画面には野趣と都会的な気配が共存する。

また写真に止まらずワイヤー作品、イラストなど境を超えた自由な表現でミュージシャンとのライブやCDジャケット、書籍の装丁など他のメディアとの活動も多い。