糖尿病内科

糖尿病内科とは

糖尿病内科では、1型・2型糖尿病に対して、お薬の活用や生活指導を通して、適切な治療をご提供いたします。

糖尿病を放置するとさまざまな合併症を引き起こすリスクがあるため、早期発見・早期治療が重要です。健康診断で高血糖を指摘された方などは、お早めに糖尿病内科にご相談ください。

糖尿病とは

糖尿病は生活習慣病の一つで、血液中の血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が慢性的に高くなる病気です。糖尿病の原因は、何らかの要因で血糖値を一定に保つ「インスリン」というホルモンが働かなくなることです。糖尿病の初期では、ほとんど自覚症状がなく、気づいたときには糖尿病が進行しているケースも珍しくありません。

日本人を含むアジア人は、もともとインスリンの分泌能力が低く、欧米人と比較して糖尿病になりやすいとされています。甘いものや脂っぽい食べ物をよく食べる方は、特に糖尿病に注意が必要です。糖尿病についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

当院の糖尿病内科の特徴

糖尿病の治療は、食事や運動など、日々の生活の見直しが重要です。当院では、食事指導や運動教室にも力を入れています。患者さんと一緒に、続けやすい生活習慣を身に着けられるプログラムをご提供しています。

また、糖尿病が進行している場合、合併症の治療も必要です。当院は循環器内科や認知症(もの忘れ)外来など、幅広い診療科を取り揃えており、患者さん一人ひとりに合った治療をご提供いたします。

-

管理栄養士による「食事・栄養指導」を完備

01当院では、管理栄養士による「食事・栄養指導」を実施しています。

患者さんのライフスタイルに合わせて適切な食事を一緒に考えます。

無理な食事制限などはいたしませんのでご安心ください。 -

さまざまな強度の「運動教室」をご提供

02糖尿病の改善には適度な運動も重要です。当院では、全く運動をしていない方向けのプログラムや、音楽を使ったより強度の高いプログラムまで、患者さんの運動レベルに合ったプログラムをご提供しています。

一人ひとりの状態やご要望に合わせた個別訓練を提案する「パワークラブ」もございます。マシンを使ったトレーニングや自宅でもできる運動などを行います。自分ひとりで運動を続けることが難しいと感じる方は、ぜひ当院の運動教室をご活用ください。 -

幅広い診療科で合併症の治療も可能

03糖尿病が進行すると、以下の合併症を引き起こす可能性があります。

認知症は、高血圧や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病、喫煙、睡眠時無呼吸症候群、飲酒などと深い関わりがあるといわれています。- 動脈硬化

- 脳梗塞

- 心筋梗塞

- 狭心症

- 認知症

このような症状があれば、糖尿病内科までご相談ください

以下の症状がある場合は、糖尿病の可能性があります。

- 水を飲んでいるのにのどが渇く

- 尿の回数が増える

- 食べているのに痩せる

- 体がだるい・疲れやすい

- 頭痛がする

- 尿から甘いにおいがする

糖尿病の症状の中には、他の病気と似たものもあり、正しい診断が必要です。気になる症状がある場合は、お早めに当院にご相談ください。

健康診断・人間ドックで異常が見つかった場合には糖尿病内科へ

糖尿病は「サイレントキラー」とも呼ばれ、気づかないうちに進行する危険な病気です。自覚症状がない場合も、健康診断・人間ドックで「高血糖」を指摘された方は早急に受診してください。

当院で行える糖尿病の主な検査

当院では、日本糖尿病学会の糖尿病治療ガイドラインに準拠した検査を行っています。

問診

問診では、以下の項目を詳しくお伺いします。健康診断の結果などがある場合は、問診時にお見せください。

- 自覚症状の有無

- 体重(過去最大体重、20歳頃の体重を含む)

- 高血圧・脂質異常症などの既往歴

- 食事や運動などの生活習慣

- ご家族の糖尿病の既往歴

- ご自身の糖尿病の治療歴

血液検査

血液検査は、糖尿病の診断や治療効果の確認に欠かせません。血液検査では「血糖値」と「HbA1c(ヘモグロビン・エイワンシー)」の値を確認します。

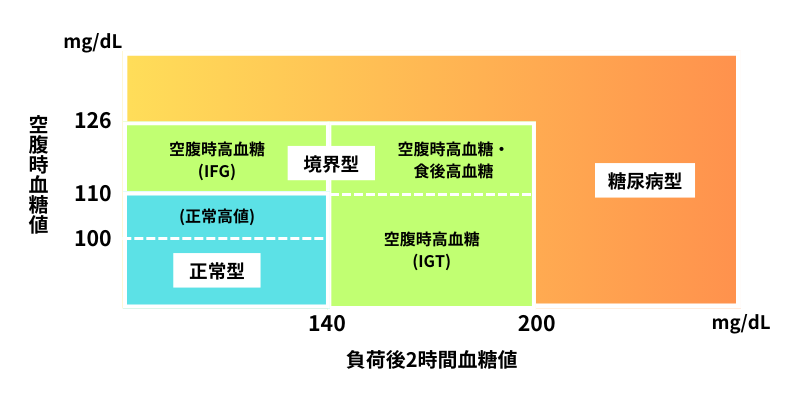

血糖値とは、血液中のブドウ糖の濃度です。食事の前後で血糖値は異なるため「空腹時血糖」と「食後2時間後血糖」の2つの指標を検査します。

空腹時血糖とは、空腹時の血糖値です。食事の影響を受けずに病的な変動のみ捉えられるので、軽度の耐糖能異常が分かります。10~14時間ほど絶食した状態での検査が必要なため、午前中に検査をする場合は朝食を食べずにお越しください。

食後2時間後血糖では、耐糖能異常の有無が分かります。誰でも食後は血糖値が上昇しますが、食後約2時間で正常値に戻るためです。

HbA1cは、赤血球のヘモグロビンにブドウ糖が結合した割合です。検査より約1~2か月前の血糖状態を把握できます。高血糖状態が続くと高い値になります。

糖尿病は自覚症状がないまま進行してしまう場合があります。早期発見のためにも、定期的に血液検査を受けましょう。

耐糖能検査(経口ブドウ糖負荷試験/75gOGTT)

10時間以上絶食後、空腹時に75gのブドウ糖を飲んで、1時間後・2時間後にそれぞれ採血して、血糖値の変化を測定します。

空腹時の血糖値は正常もしくは少し高いだけだったが、実は食後の血糖値が高い糖尿病(食後高血糖)だったということもよくあります。血糖値が境界型、糖尿病の疑いが否定できない方に実施する検査です。

尿検査

尿検査では、尿中の糖やタンパクを調べます。血糖値がかなり高くなると尿に糖が出ます(160〜180mg/dl以上)。糖尿病が進行すると、血糖値の上昇だけでなく、腎臓へのダメージが大きくなります。糖尿病による腎障害が起きると、尿にタンパクが出るようになるため、合併症の確認にも用いられます。

診断時以外にも、尿糖による血糖の推移や合併症の早期発見のため、糖尿病診断後も定期的に尿検査を行います。

超音波検査

糖尿病の方は、高血糖の影響で血管の内側が傷つきやすく、動脈硬化が進行しやすい体質になります。動脈硬化が進むと、脳梗塞や心筋梗塞などの重い病気を引き起こすリスクが高まるため、早い段階で血管の状態を確認することがとても重要です。

頸動脈超音波検査では、首にある太い血管(頸動脈)に超音波をあてて、血管の壁の厚みや血流、プラーク(血管の内側にできるコブ)の有無を詳しく調べます。無症状でも動脈硬化が進んでいる場合があるため、糖尿病と診断された方、高血圧・脂質異常のある方には、定期的な検査をおすすめしています。

血圧脈波検査(ABI)

糖尿病は血管に負荷をかけるため、動脈硬化の原因になります。動脈硬化は脳梗塞や心筋梗塞など、命の危険を伴う病気の要因であるため、早期治療が欠かせません。

ABI検査では、心臓が血液を送り出すことに伴って発生する波形を調べることで、血管の硬さ(動脈硬化)と血管の詰まり具合を確認する検査です。糖尿病の疑いがある方・治療中の方は、動脈硬化の早期発見のため、定期的にABI検査を受けましょう。

神経伝導検査(DPN)

糖尿病が進行すると、足のしびれや冷え、感覚の鈍さといった神経障害(糖尿病性神経障害)を引き起こすことがあります。糖尿病性神経障害は、放置すると脚を切断せざるを得ないケースもあるため、適切な処置が不可欠です。

神経伝導検査では、手足の神経に電気刺激を与えて反応速度や波形を測定し、神経がきちんと機能しているか確認します。糖尿病の場合、気づかないうちに神経にダメージを与えている場合があるため、定期的な神経伝達検査をおすすめしています。

骨密度検査

糖尿病の方は、高血糖が続くことで、骨を作る細胞の働きが弱くなるため、骨がもろくなりやすいです。骨がもろくなると、ちょっとしたことで骨が折れたり、骨粗しょう症の原因になったりするため注意が必要です。

骨密度検査では、骨密度測定では、骨の中にあるカルシウム・マグネシウムなどのミネラル成分が、どのくらいの量あるのかを計測します。ミネラル成分が不足してくると、骨がもろくなっているサインです。糖尿病の方や高齢の方は、骨粗しょう症の早期発見・早期治療のため、定期的に検査を受けましょう。

心電図検査

糖尿病による動脈硬化は、心臓にもダメージを与えます。糖尿病の方は、狭心症や心筋梗塞、不整脈などのリスクが高まるため注意が必要です。

心電図検査では、安静時の心臓の電気的活動を調べ、心臓のリズムや状態を把握します。自覚症状がなくても心臓に異常が見られる場合もあります。糖尿病の疑いがある場合は早期発見・早期治療のために定期的な心電図検査が大切です。

受診方法

予約をせずに受診していただけます。診療時間内のご都合がよろしい時間にお越しください。

ただ、大変申し訳ありませんが院内の混雑状況などによって待ち時間が長くなってしまうことがあります。当院はWEB予約も可能ですので、ぜひご利用ください。