disease

病気から探す

心臓弁膜症は、心臓の弁がうまく働かなくなることで血液の流れに支障をきたす病気です。動悸や息切れ、むくみなどの症状が現れる一方で、初期は気づきにくいため、発見が遅れてしまうことも少なくありません。

この記事では、心臓弁膜症の仕組みや原因、症状、検査方法から治療・予防についても解説します。記事を読むことで、放置せずに向き合う大切さと、前向きに健康を守るためのヒントが得られます。

心臓弁膜症は心臓の弁がうまく機能しなくなる病気で、進行すると心不全や不整脈を引き起こす危険があります。 当院では循環器専門医が丁寧に症状を伺い、心エコー検査などで正確に診断し、早期発見と適切な治療をサポートします。気になる症状を放置せず、安心できる体制のもとで早めに受診してください。

心臓弁膜症とは?

心臓弁膜症とは、心臓の弁に異常が起こり、血液の流れに支障をきたす病気です。進行すると心不全の原因となるため、早期発見と治療が大切です。具体的な仕組みや働き、種類について、それぞれ解説します。

心臓弁の仕組みと働き

心臓弁は、血液を一方向に流すための重要なゲートです。正常に働かないと血液が逆流したり滞ったりして、全身に酸素や栄養が十分に行き届かなくなります。心臓は1日に約10万回拍動し、全身へ血液を送り出しています。

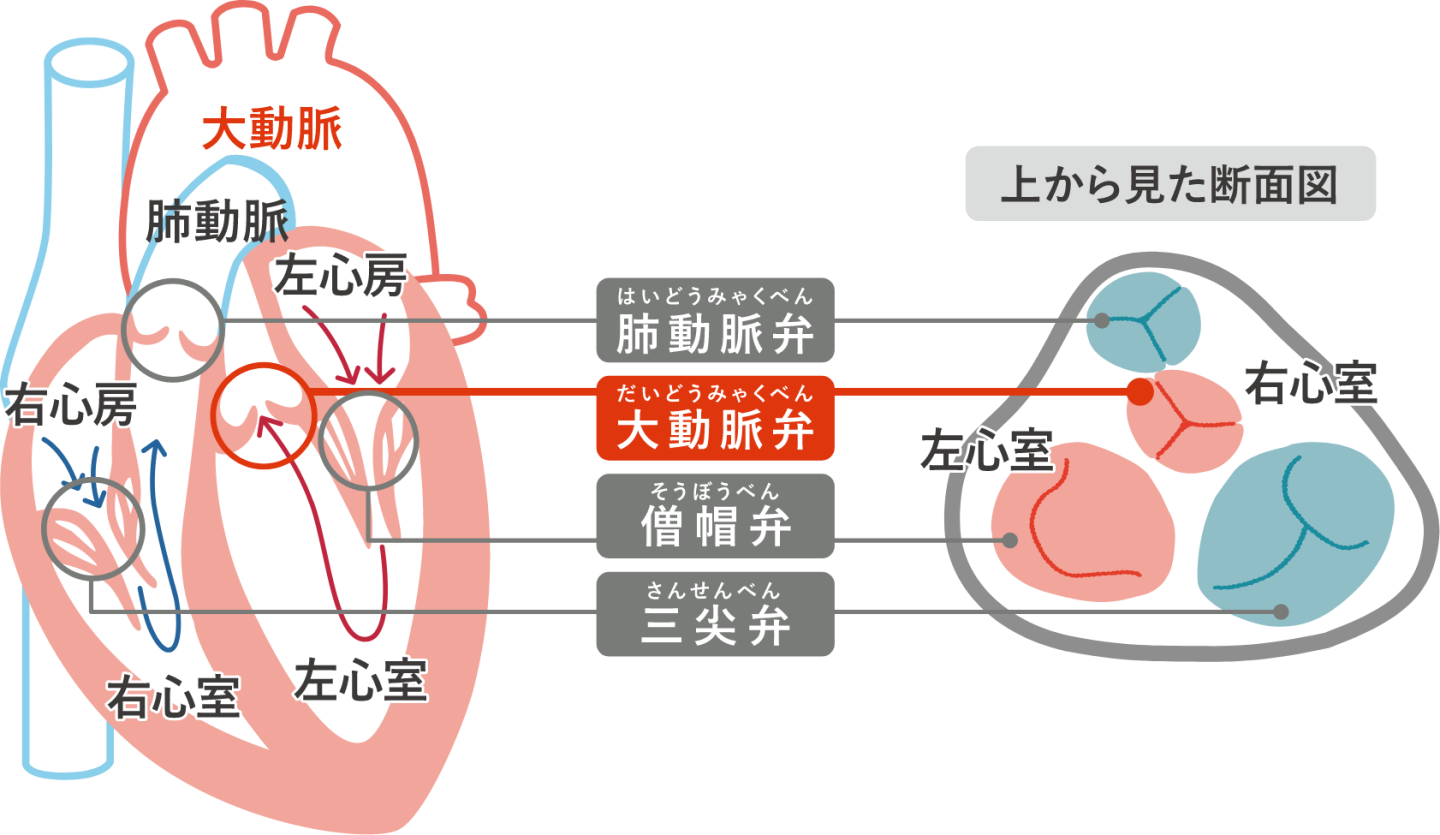

その内部は「右心房・右心室・左心房・左心室」の4つに分かれ、それぞれの部屋の境界や出口には4つの弁が配置されています。ここで心臓弁の位置を整理します。

- 僧帽弁:左心房と左心室の間にある

- 大動脈弁:左心室と大動脈の間にある

- 三尖弁:右心房と右心室の間にある

- 肺動脈弁:右心室と肺動脈の間にある

これらの弁は拍動に合わせて開閉し、血液の流れを一方向に維持しています。つまり心臓弁は、生命を支える循環システムを守る逆流防止装置として働いているのです。

代表的な心臓弁膜症の種類

心臓弁膜症は、弁が狭くなって血液の流れを妨げる「狭窄」と、弁が閉じきれず血液が逆流する「閉鎖不全」に分けられます。発生する部位によって病名が異なり、大動脈弁と僧帽弁で症状を感じやすいのが特徴です。主な種類は以下のとおりです。

- 大動脈弁狭窄症:大動脈弁が狭くなる

- 大動脈弁閉鎖不全症:大動脈弁が閉じず逆流する

- 僧帽弁狭窄症:僧帽弁が狭くなる

- 僧帽弁閉鎖不全症:僧帽弁が閉じず逆流する

- 三尖弁閉鎖不全症:三尖弁が閉じず逆流する

近年は高齢化の影響で、大動脈弁狭窄症や僧帽弁閉鎖不全症の患者数が増加しており、注目されています。いずれの病気も進行すると心不全のリスクが高まり、生活の質を大きく損なう可能性があります。

心臓弁膜症の原因

心臓弁膜症の原因として、以下を解説します。

- 加齢による変化

- 先天性の病気

- 感染症

- 動脈硬化

- その他の疾患

加齢による変化

心臓弁膜症の原因で最も多いのが加齢に伴う弁の変化です。年齢を重ねると弁が徐々に硬くなり、スムーズに開閉できなくなります。その結果、血液の流れに障害が生じ、心臓弁膜症へと進展します。加齢によって起こる変化は以下の流れです。

- 弁にカルシウムが沈着し、動きが悪くなる

- 弁の組織が硬化し、弾力性を失う

- 長年の心臓への負担が弁の劣化を招く

特に多いのが大動脈弁狭窄症で、高齢化に伴い、患者数は増加傾向にあります。初期には症状が乏しくても、進行すると息切れや動悸、失神など重篤な症状を引き起こす可能性があります。加齢の変化は避けられない要因であり、定期的な検査で早期に異常を見つけることが大切です。

先天性の病気

心臓弁膜症の中には、生まれつきの異常が原因で起こるものがあります。これを先天性の心臓弁膜症と呼び、弁の形や数に問題がある場合に発症します。代表的なのは、本来3枚ある大動脈弁が2枚しかない「二尖性大動脈弁(二尖弁)」で、若い世代でも弁の劣化が早く進みやすい傾向です。

先天性の弁の異常は、成長とともに症状が現れたり、成人になってから心雑音や息切れなどで気づいたりすることもあります。先天的に弁の構造に問題がある場合は、加齢や生活習慣に関係なく発症する可能性があります。そのため、医師による定期的な経過観察が欠かせません。

早い段階で診断されれば、適切な治療や管理によって重症化を防ぐことが可能です。

感染症

心臓弁膜症は、感染によって弁が傷つき発症することもあります。感染性心内膜炎が代表的です。細菌が心臓内に入り込み、弁に炎症や損傷を与えて、治療後も心臓弁膜症として残る場合があります。

感染が原因で起こる心臓弁膜症は、発症が急で重症化しやすい特徴があります。特に感染性心内膜炎は、発熱や全身の倦怠感から始まり、放置した場合、重大な合併症を引き起こすおそれがあります。そのため、感染症を予防し、早期に治療することが心臓弁を守るうえで重要です。

動脈硬化

心臓弁膜症の原因として、動脈硬化による弁の硬化や変性も重要です。血管だけでなく心臓弁にも硬化が及び、弁の柔軟性が失われて十分に機能しなくなります。動脈硬化が弁に与える影響を具体的に挙げると次のようになります。

- 弁の組織に脂質やカルシウムが沈着する

- 弁の開閉が制限され、血流が滞る

- 高血圧や脂質異常症など生活習慣病が進行要因となる

このような変化は大動脈弁に現れやすく、大動脈弁狭窄症の発症リスクを高める要因です。動脈硬化は加齢だけでなく、食生活や運動不足、喫煙などの生活習慣とも深く関わっています。そのため、心臓弁膜症を防ぐためには日常生活の見直しと生活習慣病の管理が欠かせません。

特に動脈硬化は血管の柔軟性を損ない、血栓リスクを高める要因の一つです。以下の記事では、動脈硬化が体に与える影響や進行を抑える可能性のある方法を詳しく解説しています。

>>動脈硬化の詳細を見る

その他の疾患

心臓弁膜症は、他の病気や要因によって引き起こされることもあります。代表的なのは外傷や胸部への強い衝撃で弁が損傷するケース、自己免疫疾患による炎症が弁に及ぶケースです。また、がん治療で行われる放射線治療の影響が心臓弁に変化をもたらすことも知られています。

心臓弁膜症は一つの原因に限らず、全身の病気や治療の影響が関与する可能性がある多因子的な病気だと言えます。背景にある疾患を適切に把握し、原因に応じた治療を行うことが重症化を防ぐために重要です。

心臓弁膜症による主な症状

心臓弁膜症は、初期には自覚症状が乏しいことも多く、進行してから気づくケースもあります。症状は弁の種類や障害の程度によって異なりますが、血液の流れが妨げられることで全身に十分な酸素が行き渡らなくなることが共通の特徴です。代表的な以下の症状を解説します。

- 息切れ・呼吸困難

- 動悸・胸の痛み

- むくみ・体のだるさ

- 失神やめまい

息切れ・呼吸困難

心臓弁膜症で最も多く見られる症状の一つが息切れや呼吸のしづらさです。弁の異常によって血液の流れが滞ると、肺に血液がうっ滞し酸素を取り込みにくくなるために起こります。初期には「階段を上がると息が切れる」「少しの運動で呼吸が苦しい」といった軽度の変化として現れます。

進行すると、安静にしていても呼吸が苦しい状態になり、夜間に横になると息苦しさで目が覚めることもあります。こうした症状は心不全のサインである可能性が高く、生活の質を大きく損なうだけでなく、放置すると命に関わることもあります。

そのため、息切れや呼吸困難が続く場合は「年齢や疲れのせい」と思わず、早めに医療機関を受診することが重要です。

動悸・胸の痛み

心臓弁膜症では、心臓に余分な負担がかかることで動悸や胸の痛みが起こることがあります。弁の異常で血液の流れが乱れると心臓が強く打とうとし、その違和感が症状として現れます。具体的な症状の例として、以下が挙げられます。

- 脈が速くなる、または乱れる感覚がある

- 胸の奥が締め付けられるように痛む

- 運動や階段昇降で症状が強く出る

- 安静時でも胸部の不快感が続くことがある

これらは、心臓が酸素不足に陥っているサインであり、狭心症や不整脈と見分けがつきにくい場合もあるため注意が必要です。胸の症状が繰り返し現れる場合は、自己判断せず医師の診察を受けることが大切です。

不整脈のサインとしてよく現れる「動悸」については、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はぜひご覧ください。

>>動悸の詳細はこちら

むくみ・体のだるさ

心臓弁膜症が進行すると、全身の血液循環が滞り、体にむくみや慢性的な疲労感が出るようになります。心臓のポンプ機能が弱まり、血液や水分が末端にたまりやすくなるためです。その際に現れる典型的なサインには、以下のようなものがあります。

- 足首やふくらはぎが夕方になると腫れる

- 靴や靴下がきつく感じる

- 体全体が重くだるい感覚が続く

- 少しの動作でも疲れやすくなる

「疲れのせい」と見過ごされがちですが、心不全の前触れである可能性があります。日常生活に支障が出るだけでなく、進行すると体内の臓器にも悪影響を及ぼすため、早めの受診と適切な治療が必要です。

失神やめまい

心臓弁膜症が進行すると、脳に十分な血液が送られなくなることで失神やめまいが生じることがあります。特に大動脈弁狭窄症では、狭くなった弁を通る血液の量が制限され、体を動かしたときに急激に脳の血流が不足して意識を失う場合があります。

めまいやふらつきとして軽く現れることも多く、日常生活で転倒のリスクにつながるため注意が必要です。これらの症状は一時的に回復しても、心臓からの警告サインである可能性が高いため、放置するのは危険です。失神やめまいを繰り返す場合は、できるだけ早く循環器内科で精密な検査を受けることが重要です。

心臓弁膜症の検査

心臓弁膜症を正しく診断するためには、弁の状態や血液の流れを詳しく調べる検査が欠かせません。検査を行うことで、どの弁に異常があるのか、症状の程度はどのくらいか、治療が必要かどうかを明確に判断できます。代表的な検査には以下の5つがあります。

- 聴診

- 心臓超音波検査(心エコー)

- 心電図

- X線検査

- 心臓カテーテル検査

聴診

心臓弁膜症の検査の基本となるのが聴診です。医師が聴診器を用いて心臓の音を確認し、異常な雑音(心雑音)の有無を判断します。聴診で確認できるポイントは、以下のとおりです。

- 弁が狭くなった際に生じる雑音

- 弁が閉じきらず逆流する音

- 心拍のリズムや強さの異常

聴診は診断の第一歩として行われ、異常が疑われた場合には、さらに詳しい検査(心エコーなど)を行います。症状がなくても心雑音が発見されることがあるため、定期健診や診察での聴診は早期発見に役立ちます。健康診断で心雑音が指摘された場合は、当院にぜひご相談ください。

予約はこちら

心臓超音波検査(心エコー)

心臓弁膜症の診断で重要なのが、心臓超音波検査(心エコー)です。超音波を用いて心臓の動きを映像化し、弁の状態を直接確認できます。痛みを伴わず、体への負担も少ない検査です。心エコーでわかる主な情報は次のとおりです。

- 障害を受けている弁の特定

- 弁の開閉の動きや異常の有無

- 狭窄や逆流の程度

- 心臓の大きさや収縮力の評価

この検査は短時間で行えるうえ、繰り返し実施して経過を追えることがメリットです。心臓弁膜症は進行性の病気であるため、定期的に心エコーを受けることで重症化を防ぎ、治療のタイミングを適切に判断することが可能となります。

心電図

心電図は、心臓の電気的な活動を記録することでリズムや動きを確認する検査です。心臓弁膜症そのものを直接診断はできませんが、弁の異常によって生じる不整脈や心房の拡大、負担のかかり方を把握するのに役立ちます。僧帽弁膜症では、不整脈を合併することが多く、心電図によって兆候を早期に発見できます。

検査は短時間で済み、痛みや身体への負担がないこともメリットです。心電図は単独で使うのではなく、心エコーや血液検査などと組み合わせて総合的に診断を行う際に活用されます。心電図は心臓弁膜症の影響を間接的に評価し、治療方針を決めるための補助的な役割を担う重要な検査と言えます。

心電図は心臓の電気的な異常を捉える検査である一方、心エコーは心臓の構造や弁の動きを直接確認できる検査です。さらに、不整脈が一時的に起こる場合には、長時間記録できる検査が有効となります。これらを組み合わせることで、心臓弁膜症や不整脈の状態をより正確に評価できます。

以下の記事では心電図検査について、わかることや異常の種類、原因などを解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

>>心電図検査で異常はわかる?引っかかる原因や種類、対処法を解説

X線検査

X線検査(胸部レントゲン)は、心臓や肺の状態を全体的に把握するために行われる検査です。心臓弁膜症では、弁の異常によって血液の流れが滞ると心臓の一部が肥大したり、肺に血液がうっ滞して水がたまったりすることがあります。X線検査ではこうした心臓の拡大や肺の異常の有無を確認できます。

直接弁の動きの評価はできませんが、症状の進行度や合併症を推測するうえで有用です。また、短時間で撮影が可能で体への負担も少なく、初期診断や経過観察に広く利用されています。X線検査は心臓弁膜症を単独で診断するものではなく、他の検査と組み合わせて病気の全体像を把握するための補助的な役割を果たす検査と言えます。

心臓カテーテル検査

心臓カテーテル検査は、心臓弁膜症の重症度を正確に評価するための検査です。カテーテルという細い管を血管から挿入し、心臓の内部まで到達させて行います。他の検査で得られない詳細な情報を得られるのが特徴です。この検査でわかることは以下のとおりです。

- 弁を通過する血液の流れや圧力の測定

- 弁の狭窄や逆流の程度を数値化

- 心臓全体のポンプ機能の確認

- 必要に応じて冠動脈の状態を同時に評価

心臓カテーテル検査は侵襲的であるため、すべての患者に行うわけではありません。しかし、手術やカテーテル治療の適応を判断する際には欠かせない検査であり、治療方針を決める最終的な材料です。

心臓弁膜症の治療

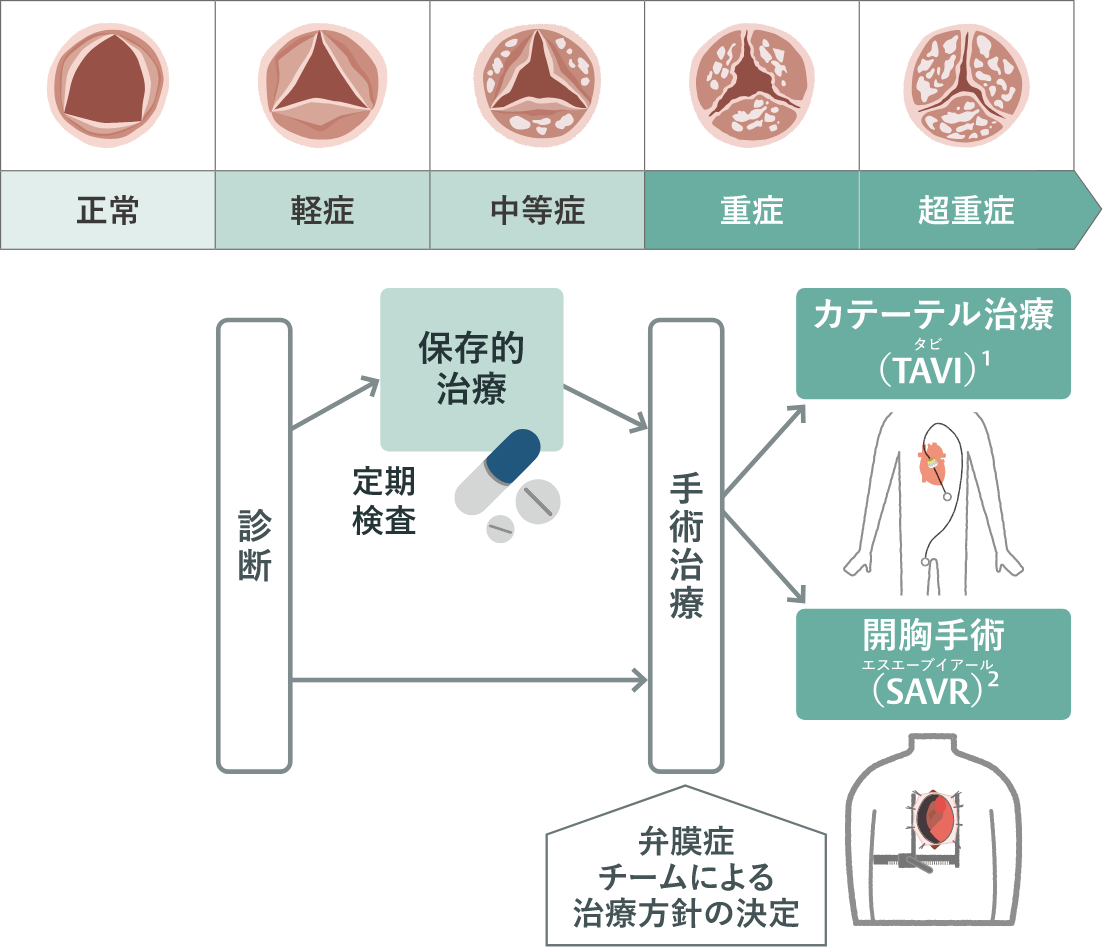

心臓弁膜症は自然に治ることはなく、進行性の病気です。そのため治療は患者さんの症状や重症度に応じて選択されます。大きく分けて3つの方法があります。代表的な治療法は次のとおりです。

- 保存的治療:薬で症状を抑えながら経過を観察する

- 外科的治療(開胸手術/SAVR):弁を修復・交換するために胸を開いて行う

- 経カテーテル的大動脈弁植込み術(TAVI):胸を開かずカテーテルを使って人工弁を植え込む

治療の選択は、患者さんの年齢や体力、合併症の有無などを総合的に判断して決定されます。心臓弁膜症チームが検査結果をもとに最適な方法を検討し、将来の生活の質を守るための治療方針を提案します。早期に適切な治療を受けることで、重症化のリスクを低減し、安心して日常生活を送れる可能性があります。

心臓弁膜症の予防

心臓弁膜症の主な原因は加齢による変化であるため、残念ながら現時点では明確な予防法は確立されていません。ただし、動脈硬化やそれに伴う心筋梗塞などが引き金となることもあるため、生活習慣を整えることでリスクを軽減することは可能です。

高血圧や糖尿病などの生活習慣病を防ぐ、罹患している場合は適切にコントロールすることが大切です。そのためには、野菜を中心としたバランスの良い食事、無理のない範囲での継続的な運動、禁煙といった日々の積み重ねが欠かせません。心臓弁膜症は早期に発見すれば重症化を防ぐことができます。

まとめ

心臓弁膜症は自然に治ることがなく、進行すると生活の質や命に関わる重大な病気です。しかし、早期発見と適切な治療によって重症化を防ぐことができます。この記事で押さえておきたいポイントは次のとおりです。

- 主な原因は加齢だが、感染症や動脈硬化も関与する

- 症状には息切れ、動悸、むくみ、失神などがある

- 診断には聴診や心エコーなどの検査が有用

- 治療は保存的治療・外科的治療・カテーテル治療から選択される

- 生活習慣の改善が予防につながる

「年齢のせい」と思い込まず、不安を感じたら早めに医師へ相談することが大切です。正しい知識を持ち、必要なタイミングで検査や治療を受けることで、安心して健やかな毎日を続けることができます。

循環器に関して不安をお持ちの方は、ぜひ一度当院にご相談ください。

大石内科循環器科医院

420-0839

静岡市葵区鷹匠2-6-1

TEL:054-252-0585