disease

病気から探す

- 「脈が飛ぶ感じがする」

- 「急にドキドキが止まらない」

そんな経験はありませんか?心臓のリズムが乱れる「不整脈」は、誰にでも起こり得る身近な症状です。なかでも心房細動は代表的な不整脈の一つで、放置すると脳梗塞や心不全といった重い合併症につながる危険もあります。不整脈の多くは検査や治療でコントロールが可能です。

この記事では、心房細動を中心に不整脈の原因や症状、検査方法、治療の選択肢をわかりやすく解説します。不整脈の理解を深め、ご自身や大切な人の健康を守る一歩を踏み出しましょう。

静岡市の大石内科循環器科医院では、不整脈に対して心電図や24時間ホルター心電図などを用いた精密な検査を行い、脳梗塞や心不全のリスクを早期に見極めます。 検査結果にもとづき、生活指導から薬物療法まで一人ひとりに合った治療をご提案します。不整脈は放置せず、安心できる体制のもとでご自身の心臓の健康を守りましょう。

不整脈で代表的なのは心房細動

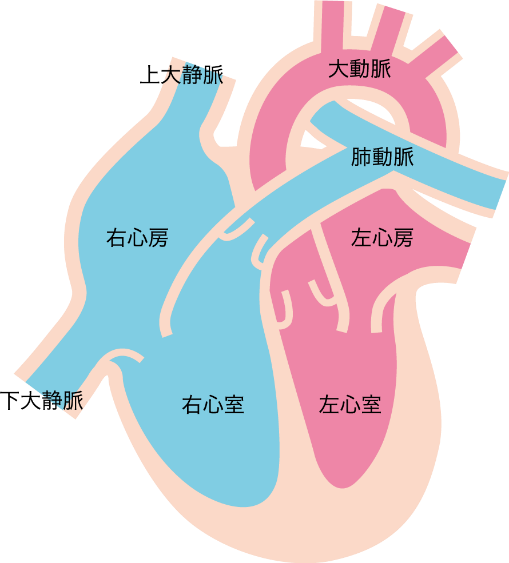

心房細動は、心臓の心房が無秩序に震えるように動き、脈が不規則になる不整脈の一種です。ときに心拍数が1分間に150回以上になることもあり、心臓が速く不規則に動くのが特徴です。通常の心臓は、右心房・右心室・左心房・左心室の4つの部屋が、電気信号に従って規則正しく「心房→心室」の順に収縮と拡張を繰り返します。

心房細動では、このリズムが乱れ、心房の細かい興奮の一部が心室に伝わり、全体が不安定な拍動となります。心房細動の症状は以下のとおりです。

- 脈が不規則になる

- 速い脈と遅い脈が繰り返し現れる

- 無症状(健康診断などの心電図で偶然見つかることもある)

心房細動は、心電図で脈の不規則さや特徴的な波形を確認することで診断につながります。自覚症状が乏しい場合でも、検査によって早期に発見できることがあります。以下のページでは、心房細動の発見に欠かせない検査について解説しています。

不整脈の種類・症状

不整脈は大きく4タイプに分けられ、それぞれ原因や症状が異なります。脈が速すぎる場合もあれば遅すぎる場合もあり、さらに本来のリズムから外れて脈が飛ぶように感じるケースもあります。ここでは、以下の不整脈を紹介します。

- 頻脈性不整脈:ドキドキする、脈が速い

- 徐脈性不整脈:脈が遅い、ふらつきやめまい

- 期外収縮:脈が飛ぶ、一瞬止まる感じ

- その他の不整脈:発作性上室性頻拍など

頻脈性不整脈:ドキドキする、脈が速い

頻脈性不整脈は、脈が異常に速くなるタイプの不整脈で、適切な治療によって多くの場合コントロール可能です。通常、心拍数は安静時で1分間に60〜100回ですが、この不整脈では100回を超える速い脈が持続します。原因は心臓内の電気信号の伝わり方に異常が生じることで、脈が必要以上に速く打つようになります。

代表的な種類には次のようなものがあります。

- 心房細動:脈がバラバラに不規則に打つ、血栓ができやすく脳梗塞の原因になることもある

- 心房粗動:心房が一定の速さで規則的に収縮するタイプ

- 発作性上室頻拍:突然脈が速くなり、数分〜数時間続くことがある

- 心室頻拍:心室から起こる危険性の高い不整脈。意識消失や突然死のリスクがある

症状としては、動悸・息切れ・胸の不快感・めまいなどが多く、種類によっては強い自覚症状や重篤なリスクを伴います。診断と治療を適切に行えば、多くの頻脈性不整脈は良好にコントロールでき、日常生活への影響を最小限に抑えることが可能です。

心房細動は、特に高齢者において脳卒中の発症リスクを大きく高めることが報告されています。実際、フラミンガム研究では心房細動のある人は、ない人に比べて脳卒中の発症率がおよそ5倍に達し、加齢とともに心房細動の寄与リスクが増加することが示されています。

徐脈性不整脈:脈が遅い、ふらつきやめまい

徐脈性不整脈は、脈が異常に遅くなるタイプの不整脈で、適切な治療により生活の質を改善できます。通常の安静時の心拍数は1分間に60〜100回ですが、この不整脈では50回未満に低下します。

主な原因は心臓の電気信号を生み出す「洞結節(どうけっせつ)」の機能低下や、信号を伝える「房室ブロック」などの伝導障害です。加齢、薬剤の副作用、心疾患、甲状腺機能低下症などが背景にあることもあります。

症状としては、疲労感・めまい・息切れ・失神・運動能力の低下などがあります。特に完全房室ブロックでは心房と心室の電気的なつながりが途絶え、心室が独自にゆっくり拍動するため、意識を失う「アダムス・ストークス発作」を起こすことがあります。

治療は、症状や原因に応じて選択され、薬の調整やペースメーカーの植込みなどが行われます。これにより症状の改善が期待でき、安全に日常生活を送れるようになります。

徐脈性不整脈では、安静時だけでなく体を動かした際に心拍数が適切に上がるかどうかを確認することも重要です。運動時の心拍反応を評価することで、症状の原因や治療方針の判断に役立ちます。以下のページでは、運動負荷をかけて心臓の反応を調べる検査について解説しています。

期外収縮:脈が飛ぶ、一瞬止まる感じ

期外収縮は、通常の心拍リズムに割り込んで現れる早い心拍で、多くの場合は良性で心配はいりません。原因は、心臓の本来のペースメーカーである洞結節以外の場所から電気刺激が発生するためです。種類は、心房性期外収縮(PAC)と心室性期外収縮(PVC)に分けられます。

ストレス、カフェイン、アルコール、睡眠不足、電解質異常などが要因となり、健康な人でも1日に数千回起こることがあります。症状としては、胸がドキンとする感覚・胸部の違和感・のどの詰まり感などが代表的です。

自覚症状がないケースも多く、健康診断の心電図で偶然見つかることもあります。基礎的な心疾患がなければ、期外収縮は基本的に治療の必要はなく、生活習慣の見直しで軽快することが多い不整脈です。

その他の不整脈:発作性上室性頻拍など

不整脈には他にもいくつかの種類があり、それぞれ症状や危険性が異なります。**代表的なものは次の通りです。

- 発作性上室性頻拍:心臓の上部で発生する速い脈が突然始まり、数秒〜数時間続く

- 心室細動:心室で発生する危険性の高い不整脈

- WPW症候群:先天的に心臓に余分な電気の通り道がある不整脈

このように不整脈は種類によって重症度も治療法も異なります。気になる症状がある場合は自己判断せず、医療機関を受診して正確な診断と治療を受けることが大切です。

以下の記事では、不整脈は本当に治るのか?という疑問に対し、治療法や生活習慣の改善ポイントまで詳しく解説しています。

>>不整脈は治るのか?循環器専門医が治療法と生活改善のポイントを解説

不整脈を引き起こす原因5つ

不整脈は、心臓そのものの異常だけでなく、体全体の状態や生活習慣など多くの要因によって起こります。 年齢を重ねることでリスクが高まるほか、心臓の病気、ホルモンの乱れ、体内のミネラルバランス、日常生活の習慣や薬の影響なども関係します。

ここでは、不整脈の代表的な原因を5つに分けて解説します。

- 加齢

- 心臓病

- 甲状腺疾患

- 電解質異常

- 外的要因(生活習慣・薬剤)

加齢

加齢は不整脈の大きな要因の一つです。心臓の筋肉や電気信号の通り道が衰えると、脈のリズムが乱れやすくなり、不整脈のリスクが高まります。特に70歳を超えると、心房細動という不整脈の発症率が増加することが知られています。

心臓病

心臓病は、不整脈の主要な原因の一つです。心筋梗塞や心不全、心筋症など、心臓の構造や機能に異常が生じると、心臓の電気信号の通り道が乱れ、不整脈が起こりやすくなります。心筋梗塞で心臓の筋肉の一部が壊死すると、電気信号をうまく伝えられなくなり、不整脈が生じることがあります。

なかでも心筋症は、心臓の筋肉自体に異常が起こる病気で、不整脈との関連が深い疾患です。以下の記事では、心筋症の種類や症状、治療法などを詳しく解説しています。

>>心筋症の詳細を見る

甲状腺疾患

甲状腺ホルモンの異常は、心臓のリズムに影響し不整脈を引き起こす原因になります。

甲状腺は喉仏の下にある小さな臓器で、全身の代謝をコントロールするホルモンを分泌しています。このホルモンのバランスが崩れると、脈の速さやリズムに異常が生じます。

- 甲状腺機能亢進症:ホルモンが過剰に分泌され、脈が速くなりやすい

- 甲状腺機能低下症:ホルモンが不足し、脈が遅くなりやすい

甲状腺疾患は自覚症状が乏しい場合も多いため、定期的な健康診断や血液検査で早期に発見することが大切です。放置すると心房細動などの不整脈を併発し、心筋梗塞や心不全のリスクを高める可能性があります。

電解質異常

私たちの体液中には、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどの電解質と呼ばれるミネラルがバランス良く存在しています。電解質は体内の水分量や神経、筋肉の働きを調節します。電解質のバランスの乱れは、心臓の電気信号の伝わり方を変化させるため、不整脈の原因の一つです。

激しい運動で大量の汗をかいたり、下痢や嘔吐が続いたりすると、体内の電解質バランスが乱れやすくなります。利尿剤などの薬を服用している場合も、電解質異常が起こる可能性があり注意が必要です。

外的要因(生活習慣・薬剤)

生活習慣の乱れや薬の副作用は、不整脈を引き起こす大きな要因です。主な外的要因は次のとおりです。

- ストレスや睡眠不足:自律神経が乱れ動悸やドキドキ感を誘発

- 喫煙:心臓への負担が大きく不整脈のリスクを上げる

- アルコール:適量なら問題ないが過剰摂取は不整脈を悪化させる

- カフェイン:コーヒー 紅茶 緑茶 エナジードリンクなどが心臓を刺激

- 風邪薬やアレルギー薬:一部に不整脈を副作用として起こすものがある

- 抗不整脈薬:種類によっては別の不整脈を誘発することがある

- 抗ヒスタミン薬や気管支拡張薬:期外収縮や頻脈の原因になることがある

日常生活ではバランスの良い食事・適度な運動・十分な睡眠を心がけ、特に禁煙と飲酒量のコントロールが重要です。原因が特定できない場合や症状が続く場合は、医療機関で診断を受け、早期に治療につなげることが大切です。

不整脈の検査

不整脈の診断には、症状が出ているときに心電図で記録できるかどうかが非常に重要です。 しかし、動悸は数分〜数十分で自然に治まることも多く、病院に到着したときには正常に戻っているケースも少なくありません。そのため、原因を特定するには複数の検査を組み合わせて行います。

主な検査方法は次のとおりです。

- 検脈:自分の手首や首で脈をとり不規則か確認する

- 心電図:病院で心臓の電気的な活動を記録する

- ホルター心電図:携帯型装置を装着し24時間記録する

- パッチ型長期間心電図ホルター:小型パッチを貼り数日〜数週間の記録が可能

特に重要なのは患者さん自身の検脈です。動悸を感じたときに脈をとって、その情報を医師に伝えることで、診断の精度が大きく高まります。検脈のとり方については以下の動画を参照ください。

不整脈の怖さ

不整脈そのものは発作的に起こってもすぐに命に直結することは少ないですが、放置すると重大な合併症を引き起こす可能性があります。 特に心房細動は代表的な不整脈で、次の3つのリスクを高めます。

- 脳梗塞

- 心不全

- 認知症

ここからは、それぞれのリスクについて詳しく解説します。

脳梗塞

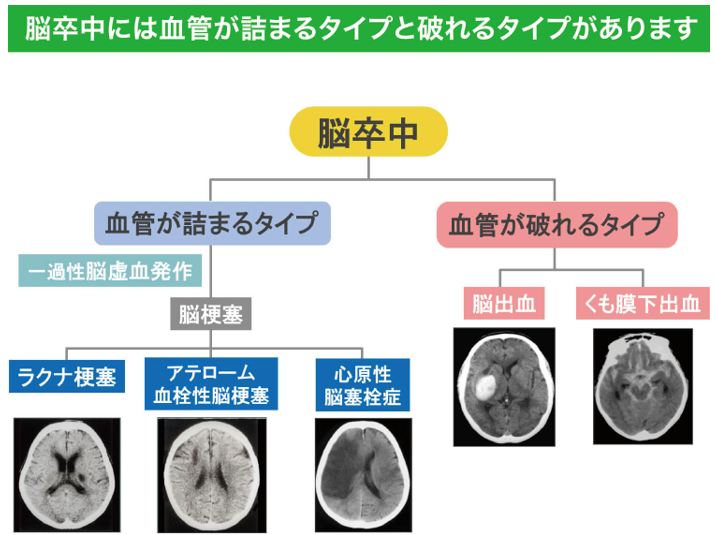

脳梗塞はラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症に分かれます。心房細動が原因で生じる脳梗塞を「心原性脳塞栓症」と言います。

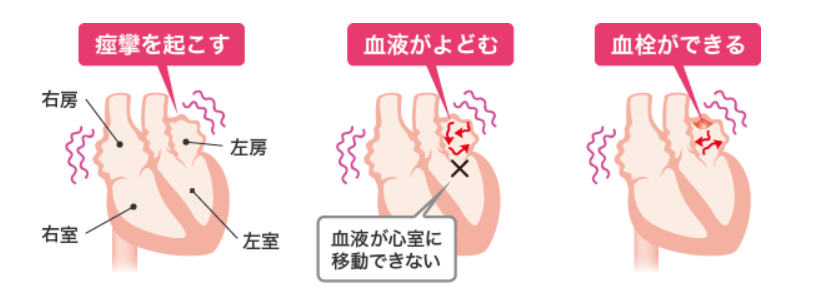

心房細動が脳梗塞を引き起こす機序は、心房細動によって心房が無秩序に震えると血流がよどみ、心房に血栓ができます。血栓が血流に乗って頭の血管まで到達し、はまり込んでしまうことで血流が遮断されて脳梗塞を引き起こします。

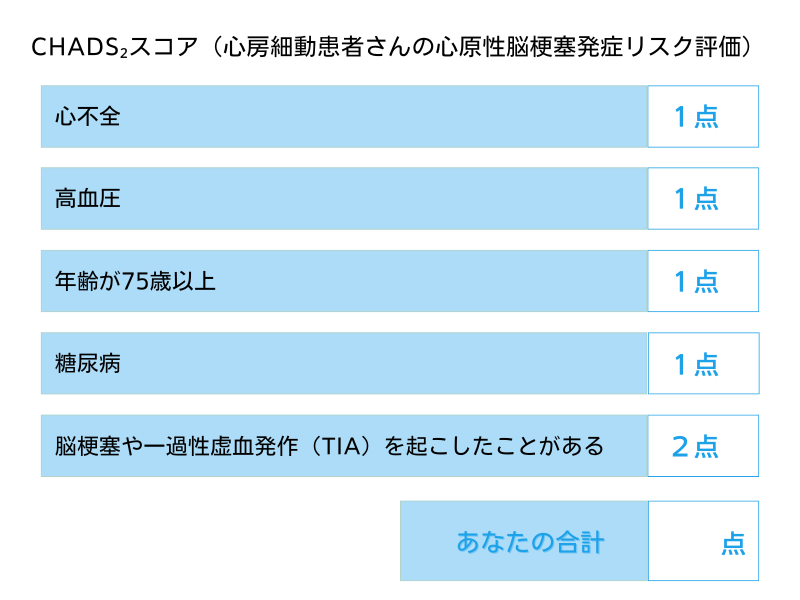

心原性脳塞栓症は脳梗塞の中でも注意が必要で、心房細動患者さんにとって、防がなければいけない合併症の一つです。心房細動になったとしたらどのくらいの確率で脳梗塞になるか計算できます。下のCHADS2スコアと呼ばれる項目のうち、ご自身に当てはまる項目の点数を足してみてください。

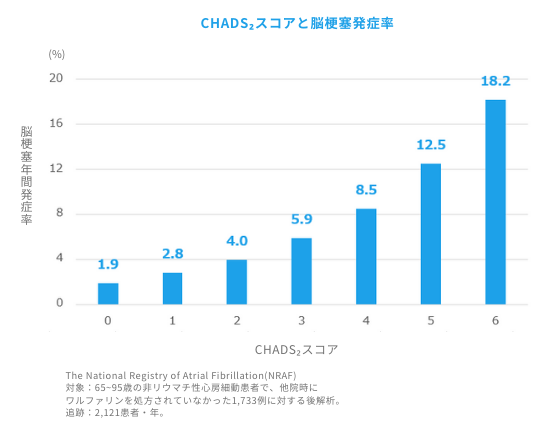

上のグラフは、縦軸が脳梗塞発症率、横軸が先ほどの点数です。点数が1点以上の方は脳梗塞を予防するために、抗凝固薬という血をサラサラにする薬を飲んだほうが良いとされています。

心不全

心不全とは、心臓の働きが低下し、全身に十分な血液を送り出せなくなる病気です。狭心症や心筋梗塞、心房細動などの心臓病や、生活習慣病が続くことで、心臓に負担がかかり機能が衰えていきます。

その結果、息切れ・むくみといった症状が現れ、徐々に悪化すると生命を縮める重大な病気となります。心不全の詳細については、以下の記事をご参照ください。

>>心不全の症状や原因、治療法を解説

認知症

認知症とは、一度発達した認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障をきたす状態です。原因には、心房細動や生活習慣病、脳の病気、頭部外傷、加齢などがあり、多様な要因が重なって進行すると考えられています。

代表的な症状には、もの忘れ・判断力の低下・時間や場所の感覚の混乱・感情の変化などがあり、進行すると家族や介護者のサポートが欠かせなくなります。認知症は誰にでも起こり得る身近な病気であり、早期に気づき、医療機関で適切に対応することが進行を遅らせる大切な鍵となります。

不整脈の治療法

不整脈の治療法として、主に以下の5つがあります。

- カテーテルアブレーション

- 抗不整脈薬

- ペースメーカー・ICD(植込み型デバイス)

- 抗凝固薬

- 心拍数調節薬(ベータ遮断薬・カルシウム拮抗薬)

カテーテルアブレーション

カテーテルアブレーション治療は、不整脈の原因となる異常な電気回路を高周波やレーザーで焼灼する治療法です。心房細動や発作性上室性頻拍、心房粗動などの治療において高い成功率があり、薬物治療で効果不十分な場合の第一選択となることが多い治療法です。

当院では実施しておりませんが、適応のある患者様には連携する循環器専門施設へご紹介し、最適な治療機会を提供いたします。

抗不整脈薬

抗不整脈薬は、心臓の電気的興奮を調整し、正常な洞調律の維持や不整脈の停止を目的とした薬物治療です。作用機序により4つのクラス(Vaughan Williams分類)に分類され、患者さんの不整脈の種類、基礎心疾患、年齢、腎機能などを総合的に評価して選択します。

ナトリウムチャネル遮断薬(クラスⅠ)は期外収縮や心房細動の停止に、カリウムチャネル遮断薬(クラスⅢ)は心房細動の維持や心室性不整脈の治療に用いられます。効果と副作用のバランスを考慮した慎重な薬剤選択と定期的なモニタリングが重要です。

ペースメーカー・ICD(植込み型デバイス)

ペースメーカーは徐脈性不整脈(洞不全症候群、房室ブロックなど)に対する標準的治療です。心拍数が低下した際に電気刺激により心臓を適切なリズムで駆動します。ICD(植込み型除細動器)は致命的な心室性不整脈を自動検出し、除細動により突然死を防ぐデバイスです。

デバイス治療は、薬物療法では管理困難な重篤な不整脈に対して、患者さんの生命予後と生活の質を改善する効果が証明されています。当院では適応評価を行い、必要に応じて専門施設へご紹介いたします。

抗凝固薬

抗凝固薬は、血液をサラサラにすることで、血栓(血の塊)ができるのを防ぐ薬です。心房細動の患者さんは、心臓の中に血栓ができやすく、血栓が脳に運ばれて脳梗塞を引き起こすリスクが高いです。抗凝固薬は脳梗塞のリスクを減らせる可能性があります。

抗凝固薬には、ワーファリンや直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)など、さまざまな種類があります。ワーファリンは、ビタミンKの働きを阻害することで血液の凝固を防ぎます。ただし、出血しやすくなる副作用があります。納豆やクロレラなどのビタミンKを多く含む食品は摂取を控える必要があり、定期的な血液検査も必要です。

DOACは、ワーファリンに比べて食事制限や血液検査の頻度が少ないというメリットがあります。患者さんの状態に合わせて、最適な抗凝固薬を選択することが重要です。

心拍数調節薬(ベータ遮断薬・カルシウム拮抗薬)

ベータ遮断薬は交感神経系の興奮を抑制し、心拍数減少と心収縮力抑制により不整脈を改善します。期外収縮や頻脈性不整脈、心房細動のコントロールに期待ができ、動悸症状の軽減にも優れています。

カルシウム拮抗薬(特にジルチアゼム、ベラパミル)は房室結節での伝導を抑制し、心房細動や心房粗動のレートコントロールに使用されます。両薬剤とも高血圧や狭心症の合併例では一石二鳥の効果が期待でき、患者さんの病態に応じた選択が重要です。

不整脈の治療薬は、患者さんの状態に合わせて適切に選択することが重要です。自己判断で薬の服用を中止したり、量を変更したりすることは危険です。必ず医師の指示に従って服用してください。

まとめ

不整脈は、心臓のリズムが乱れる状態であり、放置すると重大な合併症につながる可能性があります。種類は一時的な期外収縮から、持続して脳梗塞や心不全のリスクを高める心房細動までさまざまです。

原因も加齢・生活習慣・心臓病・甲状腺疾患など多岐にわたり、症状も脈が飛ぶ・ドキドキする・脈が遅いなど人によって異なります。治療では、抗不整脈薬・ベータ遮断薬・抗凝固薬・カルシウム拮抗薬などが使われますが、作用や副作用はそれぞれ異なります。医師と相談しながら自分に合った治療法を選ぶことが大切です。

早期発見・早期治療が、合併症を防ぎ、健康な心臓を守る基本になります。もし気になる症状がある場合は、自己判断せず早めに医療機関を受診してください。当院では循環器専門医が丁寧にお話を伺い、必要に応じた検査や治療で早期発見をサポートします。

参考文献

Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke, 1991;22(8):983‑8.

大石内科循環器科医院

420-0839

静岡市葵区鷹匠2-6-1

TEL:054-252-0585