blog

ブログ

心臓が脈打つリズムが乱れる「不整脈」は、70歳以上では10人に1人が経験する身近な症状です。心房細動も不整脈の一種です。健康な人でも、運動後や緊張時に脈が速くなることはありますが、病的な不整脈は放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性もあります。

この記事では、心房細動の内容を中心として、さまざまなタイプの不整脈の症状や原因、治療薬の種類を解説します。ご自身の症状と照らし合わせ、健康を見直すきっかけにしてください。

心房細動とは不整脈の一種

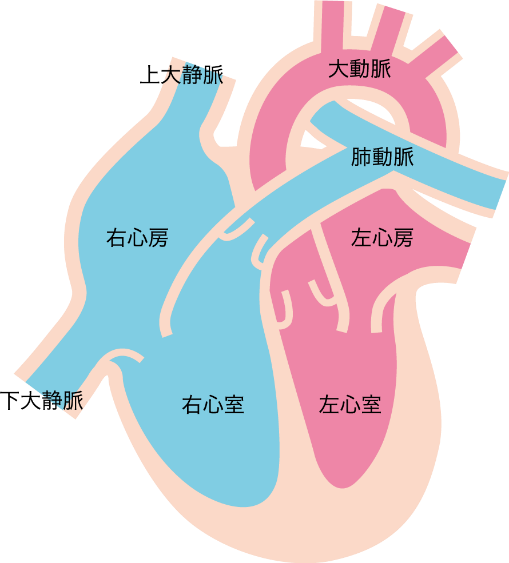

心房細動とは不整脈の一種です。心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割をしており、1日およそ10万回休まず拍動しています。心臓の内部は右心房・右心室・左心房・左心室の4つの部屋に分かれています。

正常な心臓は、心臓内で発生する電気信号によって規則正しく心房→心室の順番に収縮と拡張(拍動)を繰り返しています。

心房細動は心房が無秩序に興奮し、その興奮の一部が心室に伝わり心室が興奮している状態です。心拍数が150回/分以上になることもあり、心臓が早く不規則に動きます。

心房細動の症状は以下のとおりです。

- 脈が不規則になっている

- 速い脈と遅い脈が不規則に繰り返す

- 無症状(健康診断で施行した心電図で指摘される)

心房細動をはじめとした不整脈の原因6選

心房細動をはじめ、不整脈の原因は加齢や生活習慣の乱れ、病気や薬の副作用など多岐にわたります。不整脈を引き起こす6つの主な原因を詳しく解説します。

加齢

加齢は不整脈の大きな要因の一つです。心臓の筋肉や電気信号の通り道が衰えると、脈のリズムが乱れやすくなり、不整脈のリスクが高まります。特に70歳を超えると、心房細動という不整脈の発症率が増加することが知られています。

生活習慣(ストレス、睡眠不足など)

ストレスや睡眠不足、喫煙、過度の飲酒などの生活習慣の乱れは、不整脈を誘発する大きな要因です。徹夜明けに心臓がドキドキしたり、大事なプレゼンテーションの前に動悸が激しくなったりするのは、自律神経の乱れが原因であることが多いです。コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインも、心臓を刺激して不整脈を引き起こす可能性があります。

日頃から、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけ、ストレスを溜め込まない生活を送りましょう。特に、喫煙は心臓に大きな負担をかけるため、禁煙することが重要です。アルコールは適量であれば問題ありませんが、過剰摂取は不整脈のリスクを高めるため、注意が必要です。

心臓病

心臓病は、不整脈の主要な原因の一つです。心筋梗塞や心不全、心筋症など、心臓の構造や機能に異常が生じると、心臓の電気信号の通り道が乱れ、不整脈が起こりやすくなります。心筋梗塞で心臓の筋肉の一部が壊死すると、電気信号をうまく伝えられなくなり、不整脈が生じることがあります。

甲状腺疾患

甲状腺は、喉仏の下にある小さな臓器です。全身の代謝をコントロールするホルモンを分泌しています。甲状腺ホルモンのバランスが崩れると、心臓の働きにも影響を及ぼし、不整脈を引き起こす可能性があります。

甲状腺機能亢進症では、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されるため、脈が速くなりやすいです。反対に、甲状腺機能低下症では、甲状腺ホルモンが不足するため、脈が遅くなりやすい傾向があります。甲状腺疾患は、自覚症状が現れにくい場合もあるため、定期的な健康診断が重要です。

また、心筋梗塞や狭心症、心臓弁膜症といった心臓病や慢性の肺疾患、甲状腺機能亢進症といった病気は心臓に負担がかかりやすく、心房細動が併発することがあります。

電解質異常

私たちの体液中には、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどの電解質と呼ばれるミネラルがバランスよく存在しています。電解質は体内の水分量や神経、筋肉の働きを調節します。電解質のバランスの乱れは、心臓の電気信号の伝わり方を変化させるため、不整脈の原因の一つです。

激しい運動で大量の汗をかいたり、下痢や嘔吐が続いたりすると、体内の電解質バランスが乱れやすくなります。利尿剤などの薬を服用している場合も、電解質異常が起こる可能性があり注意が必要です。

薬の副作用

風邪薬やアレルギーの薬など、日常的に服用する薬の中には、不整脈を引き起こす副作用を持つものがあります。薬を服用する際は、必ず医師や薬剤師に相談し、副作用についても十分に理解しておくことが大切です。

不整脈の治療薬である抗不整脈薬も、種類によっては副作用として別の種類の不整脈を引き起こすことがあります。一部の抗ヒスタミン薬(アレルギー性鼻炎の薬)や気管支拡張薬(喘息の薬)は、期外収縮や頻脈を引き起こす可能性があります。

ご自身の不整脈の原因がわからない場合は、医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしてください。早期発見、早期治療が重要です。

心房細動以外の不整脈の症状

心房細動以外の不整脈の症状は以下のとおりです。

- 期外収縮:脈が飛ぶ、一瞬止まる感じ

- 頻脈:ドキドキする、脈が速い

- 徐脈:脈が遅い、ふらつきやめまい

- その他の不整脈:発作性上室性頻拍など

期外収縮:脈が飛ぶ、一瞬止まる感じ

期外収縮は「脈が飛ぶ」「一瞬止まる」「ドキンとする」など、脈のリズムが乱れる不整脈です。健康な人にもよくみられ、30歳を超えるとほぼ全員に認められるようになります。期外収縮自体は危険なものではありませんが、あまりにも頻繁に起こる場合は、心臓病のサインである可能性が考えられます。

期外収縮の症状は、脈が飛ぶ回数によって異なり、1分間に数回程度の場合や、何度も繰り返し起こる場合があります。

頻脈:ドキドキする、脈が速い

頻脈とは、安静時に脈が速くなる状態です。医学的には、脈拍が1分間に100回以上の場合を頻脈と定義します。頻脈には、運動や興奮など、生理的な原因で起こるものと、心臓病などが原因で起こるものがあります。病気が原因となる頻脈には、心房細動、発作性上室性頻拍、心室頻拍など、さまざまな種類があります。

マラソンを走った後は誰でも脈が速くなり、生理的な頻脈です。一方で、安静にしているにもかかわらず、脈が速く、動悸やめまいがする場合は、病的な頻脈の可能性があります。

頻脈は「ドキドキする」「脈が速い」などの自覚症状に加えて、息切れやめまい、胸が痛いなどの症状を伴う場合もあります。

徐脈:脈が遅い、ふらつきやめまい

徐脈は、安静時に脈が遅くなる状態です。医学的には、脈拍が1分間に50回以下の場合を徐脈と定義します。加齢や心臓病、薬の副作用などが原因です。

徐脈の症状としては「脈が遅い」「ふらつき」「めまい」「失神」などが挙げられます。徐脈が重症化すると、意識を失うなど、生命に関わる危険性もあるため注意が必要です。

めまいやふらつきなどの症状が現れたら、すぐに医療機関を受診しましょう。

その他の不整脈:発作性上室性頻拍など

発作性上室性頻拍や心室細動、WPW症候群など、さまざまな種類の不整脈があります。発作性上室性頻拍は、心臓の上部で発生する速い心拍が突然始まり、数秒から数時間続く不整脈です。「動悸」「胸部の不快感」「息切れ」「めまい」などの症状が現れます。

心室細動は、心臓の下部にある心室で発生する速い心拍の不整脈です。意識を失い、生命を脅かす危険性があるため、緊急を要します。WPW症候群は、生まれつき心臓の中に異常な電気の通り道があることで、脈が速くなる不整脈です。「動悸」「めまい」「失神」などの症状が現れます。

不整脈はさまざまな種類があり、それぞれ症状や原因、治療法が異なります。ご自身の症状がどの不整脈に当てはまるのか気になる場合は、医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けてください。

心房細動の検査

- 検脈

- 心電図

- ホルター心電図

- パッチ型長期間心電図ホルター

「脈が不規則になっている」といった動悸症状で病院を受診していただき、症状があるうちに病院で心電図が施行できれば、その症状の原因が心房細動なのか、そうでないのか(その他の不整脈か、そもそも不整脈ではないか)がはっきりします。しかし、動悸は数分~数十分で改善することも多く、病院に到着して検査をした時には正常の脈になっていることも多く、動悸症状の原因がはっきりしないことが多かったりもします。

重要なのが、患者さんご自身の検脈です。動悸症状が出現したときに、ご自身で検脈を行っていただき、その情報を医療者に伝えていただくと、とても診療の助けになります。検脈のとり方については以下の動画を参照ください。

心房細動の怖さ

心房細動になっても直ぐに命にかかわることはほとんどありません。心房細動になると困ることは、以下の3つです。

- 脳梗塞:心房細動になると約5倍脳梗塞になりやすい

- 心不全:心房細動になると約3倍心不全になりやすく、心不全になると何らかの理で年間10~40%の方が入院している

- 認知症:心房細動になると約3~5倍認知症になりやすい

心房細動になると主に3つの困りごとが生じ、最終的には心房細動が無い人と比べ死亡率が1.5~3.5倍程上昇すると言われています。それぞれ解説します。

脳梗塞

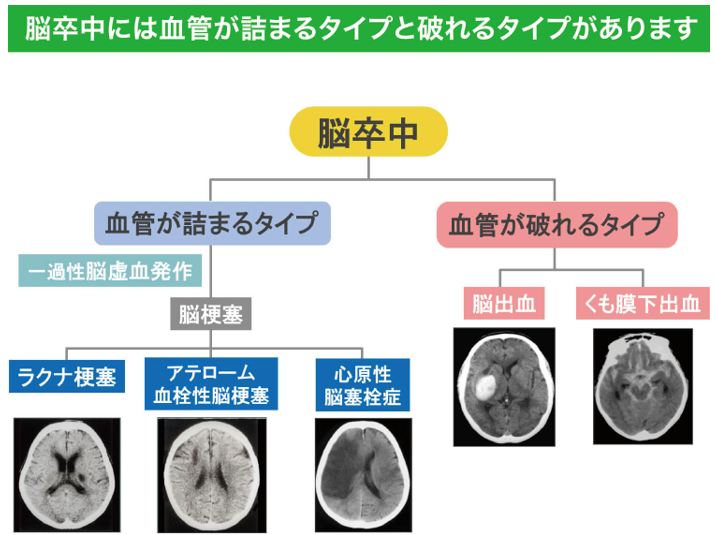

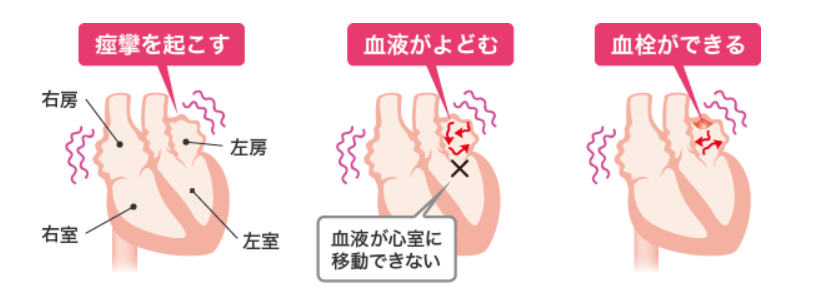

脳梗塞はラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症に分かれます。心房細動が原因で生じる脳梗塞を心原性脳塞栓症と言います。

心房細動かが脳梗塞を引き起こす機序は、心房細動によって心房が無秩序に震えると血流がよどみ心房に血栓ができます。血栓が血流に乗って頭の血管まで到達し、はまり込んでしまうことで血流が遮断されて脳梗塞を引き起こします。

心原性脳塞栓症を発症してしまうと、約半分の患者さんは自分で歩いて退院できないというデータがあります。心原性脳塞栓症は脳梗塞の中でも特に注意が必要で、心房細動患者さんにとって、脳梗塞は絶対に防がなければいけない合併症の一つなのです。

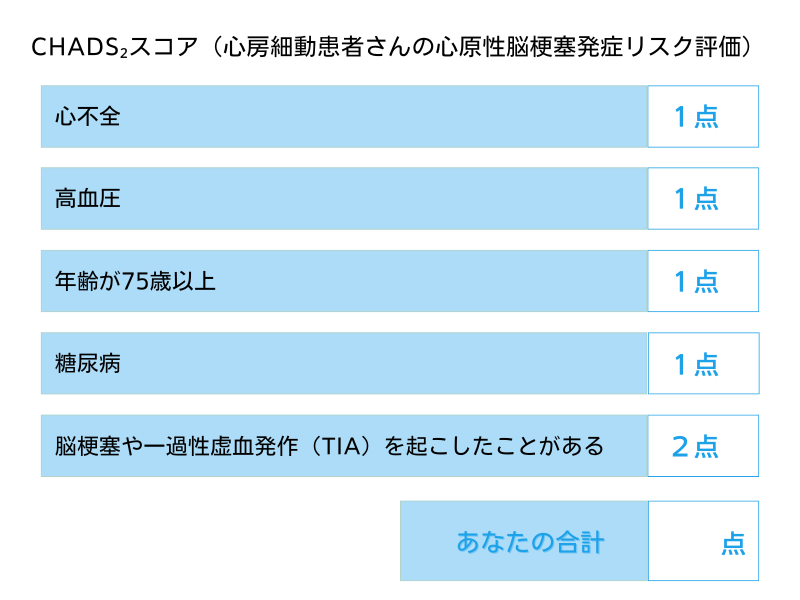

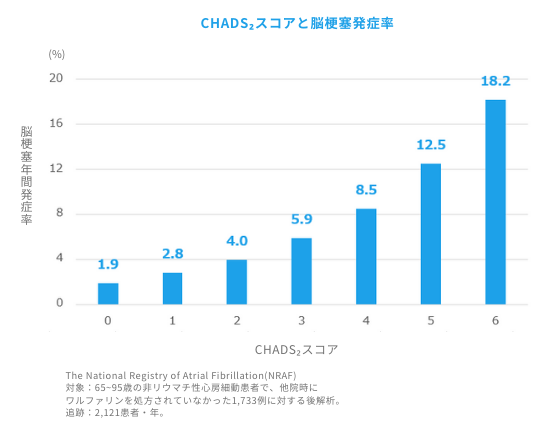

心房細動になったとしたらどのくらいの確率で脳梗塞になるか計算できます。下のCHADS2スコアと呼ばれる項目のうち、ご自身に当てはまる項目の点数を足してみてください。

上のグラフは、縦軸が脳梗塞発症率、横軸が先ほどの点数です。点数が1点以上の方は脳梗塞を予防するために、抗凝固薬という血をサラサラにする薬を飲んだほうが良いとされています。

心不全

心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割をしています。1日およそ10万回休まず拍動しています。しかし、狭心症や心筋梗塞、心筋症、心臓弁膜症、不整脈(心房細動など)などの心臓病や、生活習慣病などで長年心臓に負担がかかると、心臓の働きが悪くなります。そして、心臓の働きが悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなって、生命を縮める病気を心不全といいます。

心不全の詳細はこちらを参照ください

認知症

認知症は、1度発達した認知機能が、心房細動や生活習慣病、脳の病気、頭部外傷、加齢など様々な原因によって認知機能が低下して、社会生活や日常生活に支障をきたしている状態です。

認知症の詳細はこちらを参照ください

心房細動やその他不整脈の治療法

心房細動やその他不整脈の治療には主に以下の6つがあります。

- カテーテルアブレーション

- 抗不整脈薬

- ベータ遮断薬

- 抗凝固薬

- カルシウム拮抗薬

- 手術

カテーテルアブレーション

カテーテルアブレーション治療(アブレーション治療)とは、心房細動の原因となっている異常な電気信号を取り除く治療法です。心房細動の根本的な治療(根治術)として、現在一般的に行われているものです。

当院では、行っておりませんので必要な患者様には、連携病院へご紹介いたします。

抗不整脈薬

抗不整脈薬は、心臓の電気信号の流れを調整し、正常なリズムに戻す薬です。心房細動、心房粗動、心室頻拍など、さまざまな種類の不整脈の治療に用いられます。

抗不整脈薬には、ナトリウムチャネル遮断薬やカリウムチャネル遮断薬などがあります。それぞれの薬は作用機序が異なり、副作用もさまざまです。患者さんの不整脈の種類、重症度、年齢、持病などを考慮して、最適な薬を選択することが重要です。

ナトリウムチャネル遮断薬は、心臓の細胞へのナトリウムの流入を阻害することで、心臓の興奮を抑え、脈が速くなるのを防ぎます。期外収縮や発作性上室性頻拍の治療に用いられますが、めまいやふらつき、吐き気などの副作用が現れる可能性があります。

カリウムチャネル遮断薬は、心臓の細胞からのカリウムの流出を阻害することで、心臓の電気的な安定性を高める薬です。心房細動や心室頻拍の治療に用いられますが、便秘や吐き気などの副作用が挙げられます。

ベータ遮断薬

ベータ遮断薬は、心臓の拍動を遅くし、心臓の収縮力を弱めることで、心臓の負担を軽減する薬です。期外収縮や頻脈、高血圧の治療にも用いられます。ドキドキ感を抑え、運動時の息切れを楽にするのに効果的です。

プロプラノロールというベータ遮断薬は、心臓のベータ受容体を遮断することで、アドレナリンなどの作用を抑え、心拍数を減少させます。副作用として、倦怠感やめまい、眠気が現れることがあります。喘息の症状を悪化させる可能性があるので、喘息の方は使用できません。

抗凝固薬

抗凝固薬は、血液をサラサラにすることで、血栓(血の塊)ができるのを防ぐ薬です。心房細動の患者さんは、心臓の中に血栓ができやすく、血栓が脳に運ばれて脳梗塞を引き起こすリスクが高いです。抗凝固薬は脳梗塞のリスクを減らすために用いられます。

抗凝固薬には、ワーファリンや直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)など、さまざまな種類があります。ワーファリンは、ビタミンKの働きを阻害することで血液の凝固を防ぎます。ただし、出血しやすくなる副作用があるため、納豆やクロレラなどのビタミンKを多く含む食品は摂取を控える必要があり、定期的な血液検査も必要です。

DOACは、ワーファリンに比べて食事制限や血液検査の頻度が少ないというメリットがあります。患者さんの状態に合わせて、最適な抗凝固薬を選択することが重要です。

カルシウム拮抗薬

カルシウム拮抗薬は、心臓の細胞へのカルシウムの流入を阻害することで、心臓の収縮力を弱め、血管を広げる作用を持つ薬です。高血圧や狭心症の治療にも用いられます。一部のカルシウム拮抗薬は、不整脈の治療にも効果があり、脈が速くなるのを抑えることができます。副作用として、頭痛、めまい、ほてり、便秘などが挙げられます。

カルシウム拮抗薬は、さまざまな種類の不整脈に用いられますが、特に頻脈性の不整脈に効果的です。心拍数を抑えることで、動悸や息切れなどの症状を改善できます。

不整脈の治療薬は、患者さんの状態に合わせて適切に選択することが重要です。自己判断で薬の服用を中止したり、量を変更したりすることは危険です。必ず医師の指示に従って服用してください。

まとめ

不整脈は、心臓のリズムが乱れる状態です。期外収縮のように一時的なものから、心房細動のように持続するものまで、さまざまな種類があります。 原因も加齢や生活習慣、心臓病、甲状腺疾患など多岐にわたります。不整脈の症状は、脈が飛ぶ、ドキドキする、脈が遅いなどです。

治療には、抗不整脈薬、ベータ遮断薬、抗凝固薬、カルシウム拮抗薬などが用いられます。それぞれ作用機序や副作用が異なるため、ご自身の症状や状態に合った薬を医師と相談しながら選択することが大切です。

気になる症状がある場合は、自己判断せず、医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けてください。 早期発見・早期治療が、健康な心臓を守る第一歩です。

参考文献

Kalman JM, Al-Kaisey AM, Parameswaran R, Hawson J, Anderson RD, Lim M, Chieng D, Joseph SA, McLellan A, Morton JB, Sparks PB, Lee G, Sanders P and Kistler PM. “Impact of early vs. delayed atrial fibrillation catheter ablation on atrial arrhythmia recurrences.” European heart journal 44, no. 27 (2023): 2447-2454.

大石内科循環器科医院

420-0839

静岡市葵区鷹匠2-6-1

TEL:054-252-0585